В иудейской вере и в жизни самого Иисуса отказ от элементарных удобств ради аскетической жизни имел особое значение — это ярко проявлялось в его уединении в пустыне, как и в жизни его последователей, таких как Иоанн Креститель. Такая концепция предполагала, что человек, отказавшийся от мирских привязанностей, может приблизиться к Богу. В III веке н.э. египетские пустыни стали центрами притяжения для странствующих аскетов-отшельников. Они вели очищающую жизнь уединения, а самым известным среди них был святой Антоний (бл. 251–356 гг. н.э.). Хотя большинство отшельников были мужчинами, среди них были и женщины, например, обращённая грешница Мария Египетская (бл. 344 — бл. 421 гг. н.э.), прожившая 17 лет в пустыне.

Монашество начало развиваться в IV веке и стало более распространённым в V веке, когда монахи начали покидать пустыни и переселяться в монастыри, расположенные ближе к городам или даже внутри них. Лавра, как форма организации, предшествующая общежительным монастырям, позволяла монахам заниматься личным аскетизмом. В лаврах монахи жили и молились в отдельных кельях, подчиняясь архимандриту или настоятелю. Позже термин «лавра» стал применяться и к обычным монастырям, таким как Великая Лавра на горе Афон, основанная около 962 года н.э.

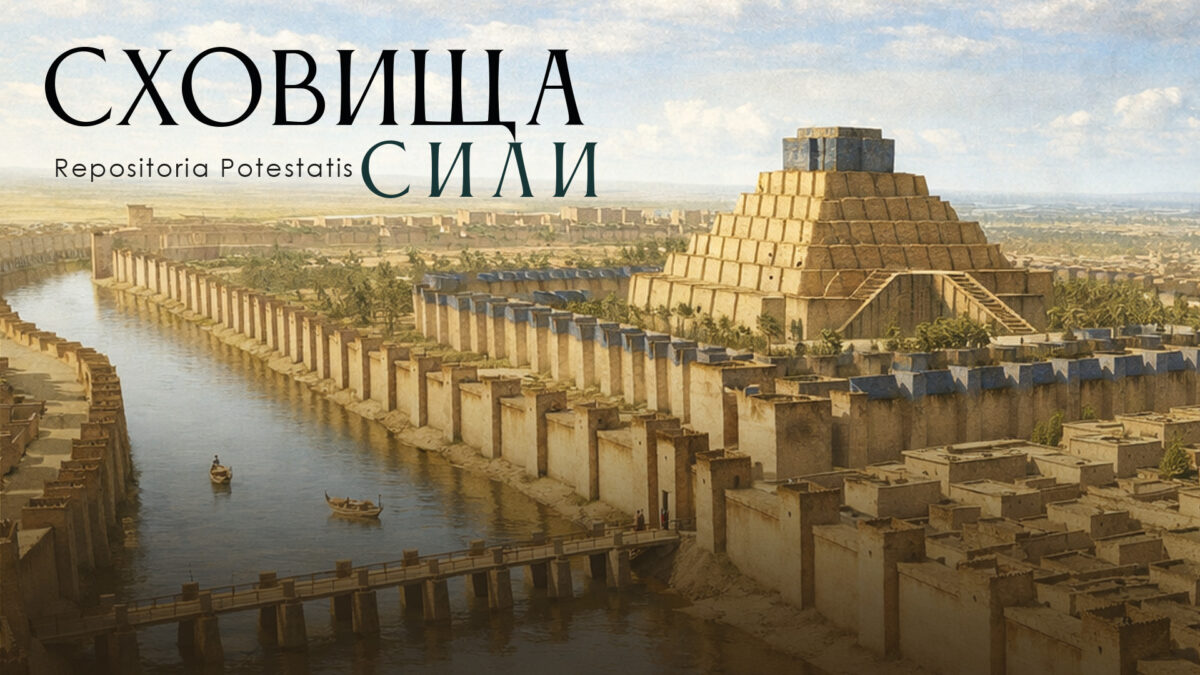

В IV веке Василий Кесарийский посетил монастыри Египта и Сирии, после чего стал основателем монашества в Малой Азии. Он видел в монашестве не только коллективный труд, но и общественную пользу. Монастыри получали поддержку от благочестивой аристократии, предоставлявшей монахам жильё. В Константинополе первый монастырь был основан в конце IV века, а к середине VI века их уже насчитывалось около 30. В отличие от западной традиции, в Византии монастыри были в основном автономными. Типичный монастырь включал в себя церковь, купальни, трапезную и другие здания.

Монастыри служили местом паломничества для тех, кто стремился приблизиться к Богу и искал чудесного вмешательства. Горы Синай, Авксентий, Метеоры и Олимп в Вифинии с более чем 50 монастырями становились центрами притяжения. Многие обители были независимыми, хотя иногда объединялись под единым настоятелем. Афон, основанный, вероятно, в IX веке, остаётся одним из главных монашеских центров, сохраняя свою подлинность сквозь века.

С X века монастыри становились всё более крупными и богатыми, получая доход от земель, пожалованных императорами и частными лицами, а также пользуясь налоговыми льготами. Часто эти земли находились вдали от монастыря, а прибыль приносили арендаторы или торговля. Монастыри выращивали разнообразные сельхозкультуры, занимались ремёслами, а доходы от излишков шли на благотворительность и помощь бедным.

Алексей Д